《十二個想死的孩子》 孩子問:「為何要活下去?」

16.4.19

電影《十二個想死的孩子》上週公映,作品為今年香港國際電影節參展作品之一,上月導演堤幸彦拉大隊來港宣傳,車輪戰式接受媒體訪問,筆者當日就坐上「尾班車」,在活動尾聲與導演來了一席訪談。

好戲不妨一看再看,隨著訪問累計時數愈多,亦漸漸發現好的錄音軌不妨一聽再聽。有些人說話就是特別好聽,這與他的身份和地位無關,有閱歷又會說故事的人,就算再市井寒微,都會讓人聽得雙眼發光。

|

| 日本導演堤幸彦真人比想像中來得別具威嚴,天生身板高,板起臉來,就已經有種壓場的氣勢。活像日本電影中臉譜化的父親大人一樣,他雖不苟言笑,但內心其實潛藏童趣和玩世的一面,拍攝期間不斷擺出好玩的姿勢,可算是意外收穫。 |

談到電影、死亡和世代隔閡等問題,他語調溫和、開放,對不理解的事情就勇敢地承認不理解,特別是年輕一代的事,絲毫沒有一點自詡「過來人」的輕視。總感覺他是個用心觀察這個世界的50後(堤導今年已是63歲了),難怪能一口氣與12位新生代演員合作。甚麼懸疑殺人事件都不過是包裝,導演最關心的內核,是探討未成年者的厭世危機,為何「想死的人」偏偶是最年輕活躍的一群。

厭世半成年 生死有命?

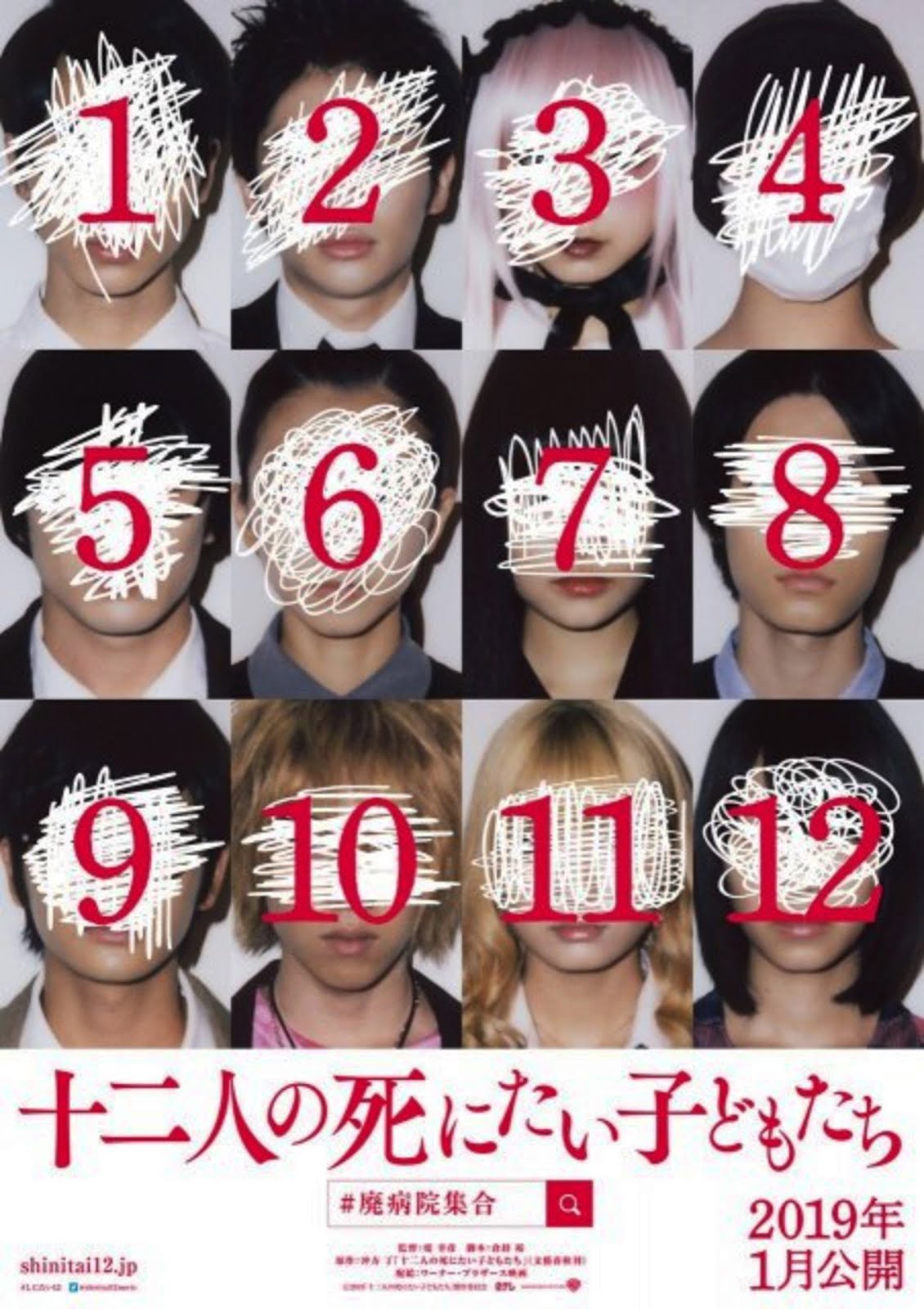

《十二個想死的孩子》的宣傳手法亦有故事可說。繼映畫化決定之後,去年底流出電影的首批海報,海報上用上十二個少年的「大頭相」作為主構圖,惟每一位少男少女的臉容貌都被塗黑遮蓋,臉上只留有數字1-12的番號,神秘感十足。

很多人第一眼會以為這只是賣關子的技倆(包括事前刻意隱藏橋本環奈參演的消息),但熟悉日本文化的讀者,大概都知道日本人對肖像權看得相當嚴謹。無論是媒體訪問抑或新聞報導,在未獲得當事人的同意下,都不能直接刊登當事人的容貌。這個做法在未成年人身上更是依相關法例嚴格執行,今次電影以臉容打碼的方式呈現,正正反映出「全員未成年」的新穎設定。懸疑之餘,會不會暗示著當中亦可能有著你我身邊的親人朋友?

近年日本的自殺率有所下降,但未成年者的自殺率卻急速上升,導演堤幸彥亦觀察到這個可怕的現象,於是想透過作品觸及年輕一代的煩惱,展開對話。無獨有偶,香港近年亦不幸出現多宗中小學童跳樓自殺的事件,由個別事件發展成社會現象。相比起逃離話題即當無事發生過,也許我們都需要像《十二個想死的孩子》之類的作品,勇敢直視新生代面臨的厭世危機?

|

| 法國社會學家Émile Durkheim在著作《自殺論》(1897年)中指出:「自殺不僅在童年時期極為罕見,而且只有到老年期才達到頂點。」換言之,理論上未成年人自殺風險相對較低。然而,本應為青春無限的未成年,卻成為今日社會的自殺高危一族,自殺者低齡化,正是全亞洲甚至是世界性的社會難題。 |

自決 危險而美麗

「呢個字點讀?」

「讀【自決】呀,導演。」

「自決…日文裡頭都有這個詞語,讀作【じけつ】(拼音:Ji-ke-tsu),這個字在日本使用上要很小心,看到港版海報上,竟然用作大字宣傳語句,著實嚇了我一跳!」

語言的奧妙,為今次堤幸彦專訪,帶來了一段意想不到的插曲。

日本歷來自殺率高企,加上過勞死、介護殺人等根深柢固的制度問題,死亡似是一場無從預測的季後雨,驟然襲來,在世者只可以當成四季日常,佛系看待。

很多人說,或許正因如此,大和民族才習得一期一會、侘寂之哲學,甚至有指日本人崇尚捨生取義,古時「切腹」謝罪被視為高尚的武士道精神;二戰期間,日本失勢後,更有「神風特攻隊」撞向美軍戰艦的自殺式襲擊。某程度上,自殺被視為負責任的表現,更是為國捐軀的美德。這不單對香港人來說難以接受,對導演堤幸彥來說亦是一個相當危險的概念。

「日本人說自決,總帶著一份優美的聯想,但我認為這正是危險的地方。」

堤幸彥回憶起自己小時候亦曾經想過死,死念萌生之時,他不期然想起從小到大聽過前人慷慨就義的故事,的概念深入民心。有「日本的海明威」之稱的三島由紀夫,盛年時選擇以儀式感極強的切腹自盡,帶出對世道的強烈控訴,用自身生命作為代償,完成一生悲劇性的幻滅美學。鮮血染紅了塌塌米,亦為後世的生死觀增添一份文化性的浪漫遐想。活不好不如死得好,與其帶著污點窩囊度日,更多人寧願一死以謝天下。

死亡,原來可以是一種解脫,也可以是一種表態的途徑。說到此,堤幸彥再三強調這是一種激進的意識形態,卻在日本人的成長過程中,無形地,滲入他們的思維模式之中。安樂死愈來愈受到關注和接納,雖說生死有命,但如果生命的價值在於尋找和實踐意義,未成年者自願放棄未來,拒絕成為下一批大人,會否又隱含著對成年人社會的失望呢?

2015年,日本櫪木縣發現包括一名初中二年級女生在內的七人分別在兩部密閉汽車內燒炭自殺,死者皆為網路上相約共赴黃泉的陌生人。

日本電影《自殺俱樂部》,又名「自殺循環」。電影開首,54位高中生手牽手站在鐵道邊,火車開進來,一個牽一個跳下鐵軌,血如雨下。電影探討的是當時日本社會一波又一波青少年集體自殘,如同循環一樣輪迴下去。

台灣插畫家「消極男子」的座右銘是「我消極故我在」,借生活片段式的插畫,道出人們面對生活種種不如意事的厭世心聲,讓消極想法看得到、聽得見,網民爭相表示:「有共鳴!」「消極男子」個人專頁追蹤人數高達22萬,尤其受年輕人歡迎。

台灣插畫家「消極男子」的座右銘是「我消極故我在」,借生活片段式的插畫,道出人們面對生活種種不如意事的厭世心聲,讓消極想法看得到、聽得見,網民爭相表示:「有共鳴!」「消極男子」個人專頁追蹤人數高達22萬,尤其受年輕人歡迎。

孩子問:「為何要活下去?」

訪談結束前夕,堤幸彥聊到家中8歲幼女的事情,筆者好奇追問:「如果孩子看過這部電影而對生命產生疑問,撇開監督一職,作為一個爸爸,你會如何回答?」

堤幸彥放下了手頭上的整理工作,低頭沉思片刻,回答:「還是溝通吧!須知道,每一代人都面對著他們自己才知道的矛盾和困難。作為爸爸,我可以做的是盡力讓小孩感到被聆聽、被重視,安心託付心中真實的想法。也只有拿出來分享、討論,問題才能慢慢拆解。」

堤幸彥直言他離過婚,跟前妻育有另一位30歲的兒子,現在與8歲女兒相處,兩代人距離更遠,有關生命的溝通更需要耐心經營。父親之路,任重而道遠。

《十二個想死的孩子》中,十二人相約一起燒炭自盡,求死原因五花八門。正當大人們下意識地認為不過是草莓族的弱勢投降,杉咲花飾演的一角卻主張未成年人的集體自殺十分堅強有力,因為這是由年輕人給社會的一封控訴書,贖回每個個體對生命的自主權。

早前印度有一名反生育主義者(Anti-natalist)起訴自己的父母在未經自己同意下生下他,轟動一時,雖然這個流派並不提倡自殺,但哲學立場上就對產生新生命持否定意見,以享樂主義的角度剖析苦大於樂的人生,從源頭「根治」問題。可以相信,未來將會有更多關於生死議題的辯論,《十二個想死的孩子》正是對話的開始。

0 Comments